Что такое Метанарратив и почему он умер?

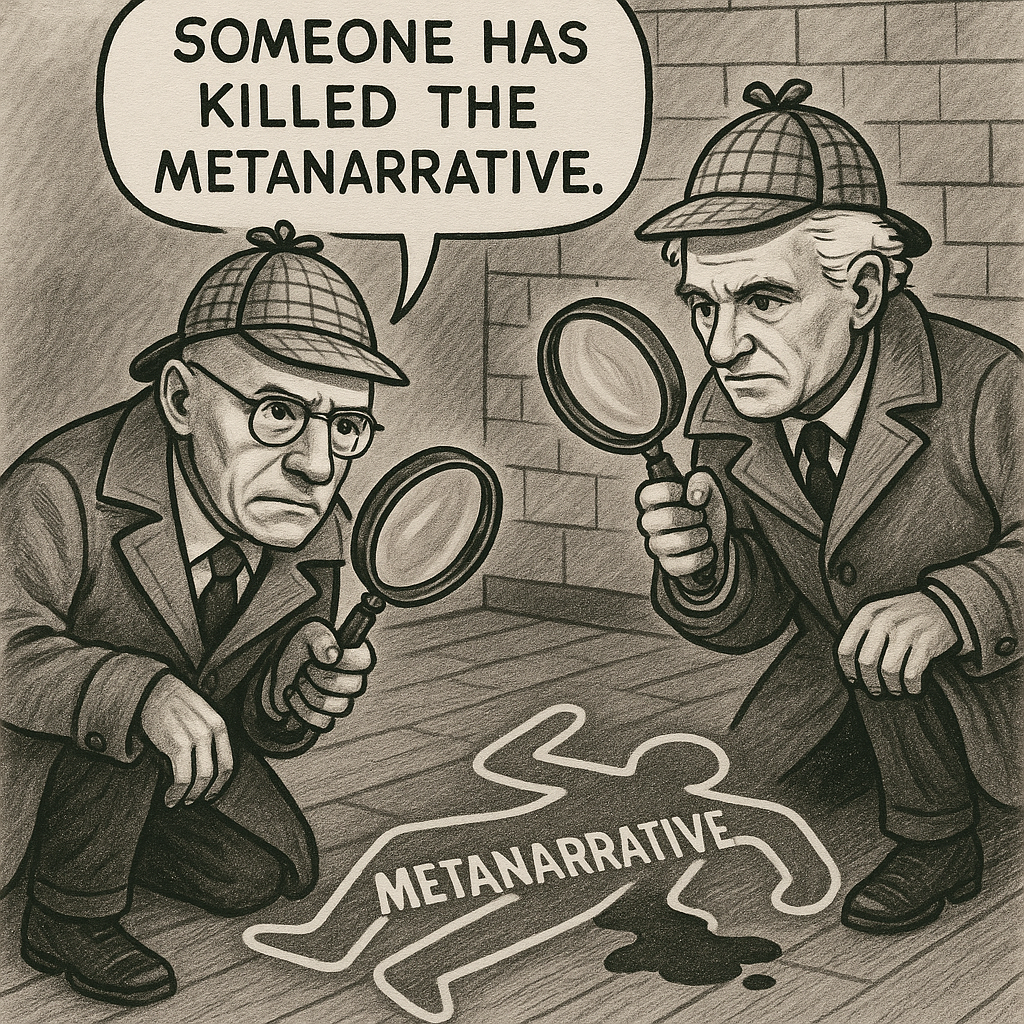

Олег: Сегодня у нас на повестке дня "Метанарратив". Мы попытаемся понять, что такое нарративы, зачем их ввели, что такое метанарративы и.. кто их убил?

Жанна: Сергей, давай тогда начнём прямо с фундамента.

Слово «нарратив» звучит довольно академически, а для обычного человека это почти ничего не значит.

Что вообще такое нарратив? Это просто рассказ? Или это что-то большее, чем история с началом и концом?

И ещё — зачем вообще понадобилось вводить это слово в философию, если есть обычное «история» или «повествование»?

Сергей: Жанна, если бы «нарратив» был просто рассказом, мы бы с тобой сейчас не тратили время. Рассказ — это последовательность событий: начало, середина, конец. Нарратив же — это та невидимая система координат, в которой эти события обретают смысл.

Фуко бы сказал: нарратив — это не то, что вы рассказываете, а то, что заставляет вас рассказывать именно так. Это сеть правил, которые незримо определяют, что считается «историей», а что остаётся за кадром.

Почему понадобилось отдельное слово? Потому что «история» слишком наивна. Она предполагает факты, события, героев. А «нарратив» вскрывает то, что факты сами по себе не говорят — они существуют только в том порядке, в какой их вплетают в структуру. Нарратив — это не «что случилось», а «как это описали, чтобы выглядело осмысленным».

В чём подлость? В том, что любой нарратив притворяется правдой. Но он всегда — конструкция, удобная чья-то версия мира. Политики это знают лучше всех: они не рассказывают «что было», они создают нарратив, чтобы объяснить «почему так должно быть».

Так что нарратив — это больше, чем рассказ. Это клетка, в которую события добровольно загоняются, чтобы выглядеть стройными.

Жанна: Вот давай на этом и заостримся.

Ты сказал, что нарратив — это клетка, где события «становятся стройными». Но если честно, звучит как что-то абстрактное.

В чём конкретная опасность?

Ну ладно, политики строят нарратив — тут понятно: выгодная версия реальности. Но если взять жизнь обычного человека, не президента и не философа, — где он сталкивается с нарративами? Как они влияют на его повседневность?

Может, ты можешь привести простой пример, где «рассказ» превращается в «нарратив» и начинает управлять нашим восприятием?

Сергей: Представь обычную биографию — то, как человек рассказывает о себе. «Я родился там-то, учился здесь, потом работал, потом встретил…» — вроде сухая хроника. Но послушай, как он это выстраивает: что он называет «важным моментом», что «поворотным событием», что замалчивает. Вот это уже нарратив.

Опасность здесь в том, что нарратив работает не как зеркало, а как клетка. Ты перестаёшь видеть хаотичность жизни, начинаешь верить, что твой путь имел «смысл». Это как монтаж в кино: сотни отснятых кусков, но в финальной версии остаётся только то, что поддерживает сюжет. Остальное — в корзину.

Пример попроще. Реклама. Когда тебе продают «кофе для успешных людей», это не про кофе. Это про нарратив успеха, в который ты добровольно встраиваешь себя, покупая бумажный стаканчик с логотипом. Кофе там — просто декорация, важен сюжет: ты герой маленькой истории о «правильной жизни».

Или ещё ближе: социальные сети. Каждый пост — не событие, а кусочек нарратива о себе: «я путешествую», «я счастлив», «я осмыслен». Фотография не врёт? Врёт. Потому что она встроена в структуру, которая говорит: вот я, и у меня всё в порядке.

То есть опасность в том, что нарратив подменяет хаос реальности своей стройностью. Ты перестаёшь жить, начинаешь «жить историю». А истории всегда чьи-то — твоя ли, рекламщика ли, государства ли.

Ты ведь хотела конкретику: нарратив — это не что-то высокое. Это когда ты в день рождения повторяешь «ещё один год прошёл». Ты не констатируешь факт — ты принимаешь нарратив времени, придуманный кем-то до тебя.

Жанна: Очень живо сказал — особенно про «жить историю вместо жизни».

Тогда хочется уточнить: если любой нарратив — это чья-то конструкция, то получается, что мы в принципе никогда не видим «реальность как есть»? Мы всегда в чьём-то сюжете живём?

И ещё — можно ли вообще вырваться из этой клетки? Или максимум, что нам доступно, — это менять один нарратив на другой, как одежду?

Сергей: Ты уже сама почувствовала ловушку.

Реальность «как есть» — это миф похуже любой религии. Она голая, хаотичная, лишённая смысла. Мы не в силах её вынести. Поэтому — да, всегда живём внутри чьего-то сюжета. Даже если думаем, что сами его сочинили.

Фуко говорил бы: человек не автор, а эффект дискурса. Ты не «выбираешь», а воспроизводишь готовые формы, язык, клише. Ты думаешь: «я рассказал о себе», — но твой рассказ уже сложен из чужих кирпичей.

Можно ли вырваться? Тут — плохие новости. Вырваться полностью — нет. Смысл — это тюрьма, но и кислород. Попробуй отказаться от нарратива целиком — и окажешься в пустоте, где любое действие не имеет ни причины, ни значения. Это не свобода, это распад.

Что реально возможно — это увидеть bars клетки. Деконструкция не ломает стены, она показывает их. Ты понимаешь: ага, это не «естественно», это конструкция. И тогда у тебя появляется жест — не свободы, а иронии. Можно менять нарративы как маски. Можно играть.

Деррида бы улыбнулся: нет «вне текста». Но в тексте можно скользить, сдвигать акценты, взламывать привычные узоры. Это не бегство, это танец в клетке.

Так что ответ: реальности без нарратива ты не увидишь. Но ты можешь перестать верить, что твоя клетка единственная.

Жанна: Звучит почти как приговор — никакой «голой правды» нам не дано.

Но тогда хочется спросить: если нарративы неизбежны, то зачем философы вообще так болезненно их вскрывают? Что нам даёт это знание, кроме лёгкой депрессии?

Ну вот узнал я, что мой «жизненный путь» — монтаж и клетка. И что дальше? Это знание делает меня свободнее или просто циничнее?

Сергей: Циничнее — точно. Свободнее — вопрос спорный.

Философы вскрывают нарративы не для того, чтобы подарить утешение. Утешение — это тоже нарратив, сладкий сироп. Вскрытие нужно, чтобы выбить почву под ногами. Чтобы показать: твой уютный «путь» держится не на фактах, а на грамматике, ритуалах, чужих вымыслах.

Что это даёт? Минимум — трещину. Ты перестаёшь глотать сюжет целиком. Видишь монтажные швы. Это разрушает наивность, и, да, иногда ведёт в депрессию. Но альтернатива хуже — жить в полном забвении, поверив, что картонные декорации и есть мир.

Можно сказать так: философ разоблачает нарратив не ради освобождения, а ради честности. Пусть мрачной, но честности.

А дальше — дело вкуса. Кто-то станет циником: «ага, всё игра, значит, плевать». Кто-то — ироником: «раз всё конструкция, можно играть своими масками». В обоих случаях есть выигрыш — ты больше не раб одного-единственного сюжета.

Свобода ли это? Не та, о которой пишут в учебниках. Это свобода осознать, что даже твоя свобода — часть нарратива.

И если после этого ты смеёшься — значит, вскрытие прошло успешно.

Жанна: Тогда, кажется, мы подобрались к следующему шагу.

Если нарратив — это клетка, но маленькая, частная, то что тогда метанарратив? Это что-то вроде «тюрьмы на всю страну»?

Можешь объяснить разницу простыми словами и привести пару ярких примеров метанарративов, которые раньше управляли обществами?

Сергей: Метанарратив — это не просто клетка. Это тюрьма, стены которой настолько огромны, что человек их даже не видит. Нарратив объясняет маленький кусок — твою биографию, выбор кофе или пост в соцсетях. Метанарратив объясняет всё сразу: зачем мы живём, к чему идём, что считать истиной.

Лиотар в своё время сказал: метанарративы — это «большие рассказы» человечества. Они обещают универсальный смысл, оправдывают всё происходящее.

Простые примеры:

- Христианский метанарратив. История мира как путь от грехопадения к спасению. Каждое событие — лишь глава в великой книге Бога. Люди веками жили в этом сюжете, не видя альтернатив.

- Просвещенческий метанарратив. Человечество идёт от тьмы к свету, от суеверий к науке, от рабства к свободе. Любая жертва ради «прогресса» кажется оправданной.

- Марксистский метанарратив. История как борьба классов, которая неизбежно завершится торжеством справедливости. Миллионы поверили в этот сценарий, и он переписал целые страны.

Опасность метанарративов в том, что они не просто объясняют, они диктуют. Они создают условия, где любое несогласие выглядит ересью или предательством.

Нарратив — это клетка для частной жизни. Метанарратив — это атмосфера, воздух, который ты вдыхаешь, даже не подозревая, что он может быть другим.

Ирония в том, что постмодерн объявил «смерть метанарративов» — мол, теперь у нас только маленькие истории. Но сама эта «смерть» тоже превратилась в новый метанарратив. Тюрьма без стен, где лозунг: «никаких больших рассказов».

Жанна: Очень наглядно. Получается, метанарратив — это как операционная система, а отдельные нарративы — просто приложения внутри неё.

Тогда вопрос: почему в постмодерне мы перестали признавать метанарративы?

Что произошло — люди устали от «больших историй», разоблачили их фальшь или просто появились новые технологии, которые сделали невозможным общее объяснение?

Сергей: Хорошее сравнение с ОС. Только добавлю: метанарратив — это не Windows или Linux, это скорее сама идея, что «система должна быть одна для всех».

Почему постмодерн сказал: «хватит»? Здесь несколько линий.

Во-первых, усталость. Двадцатый век — это банкротство больших рассказов. Христианство — трещины, просвещение — концлагеря и атомные бомбы, марксизм — ГУЛАГ. Все эти универсальные сценарии обещали свет, но принесли слишком много мрака.

Во-вторых, разоблачение. Фуко, Деррида, Лиотар показали: никакой нейтральной истины за метанарративами нет. Это не «открытие законов истории», а чьи-то властные конструкции. Метанарратив — это инструмент, а не истина.

И в-третьих, да — технологии. Массовые медиа и интернет разрушили единый экран. Если раньше у тебя был один «главный сюжет» в учебнике истории, то теперь у каждого свой канал, своя лента. Миллионы нарративов пересекаются, и удержать «общий» становится технически невозможно.

Ирония в том, что мы не избавились от жажды смысла. Мы просто заменили «единую операционку» на хаотический рынок приложений. У каждого свой маленький сюжет: «здоровый образ жизни», «стартап ради свободы», «личностный рост». Метанарративы объявлены мёртвыми, но пустота тут же заполняется мини-религиями.

Так что постмодерн — не победа свободы, а скорее эпоха фрагментации: вместо одной тюрьмы на всех — миллионы маленьких комнатушек, где каждый сам себе заключённый и надзиратель.

Жанна: Звучит так, будто «смерть метанарративов» — это не освобождение, а просто дробление на бесконечное количество клеток.

И тут хочется спросить: а человек вообще способен жить без «большой истории»?

Не приводит ли этот постмодерн к ощущению пустоты, к тому самому «хаосу без опоры»? Может быть, именно поэтому мы снова видим всплеск религиозности, конспирологии, идеологий — люди ищут хоть какой-то метанарратив, пусть даже сомнительный?

Сергей: Ты попала в точку. Человек без «большой истории» похож на акробата без сетки: формально свободен, но каждое движение — угроза падения.

Метанарративы нужны не потому, что они «истинны», а потому что они дают структуру, иллюзию опоры. Когда постмодерн сказал: «всё это конструкции», он был прав — но цена правоты оказалась высокой. Мы получили поколение, которое живёт в бесконечной смене маленьких историй: сегодня wellness, завтра NFT, послезавтра астрология.

Вот и эффект: пустота, хаос. Человек чувствует себя разрозненным, распадающимся на фрагменты. И тогда рождается жажда «большого смысла». Поэтому возвращаются религии — не как догма, а как обещание: «тут снова целая история, бери». Поэтому конспирология так привлекательна — она превращает хаотичный мир в ясный сюжет с заговорщиками и героями.

Можно сказать так: постмодерн деконструировал большие истории, но не уничтожил потребность в них. И эта потребность прорывается через самые неожиданные формы. Иногда — смешные (новые эзотерики, секты личностного роста). Иногда — страшные (тоталитарные идеологии, национализм, культ лидера).

Так что да, «смерть метанарративов» — это не конец игры. Это переход в фазу, где мы одновременно отрицаем большие истории и жадно ищем их заново.

Жанна: Тогда выходит довольно парадоксально: постмодерн убил «большие истории», но жажду смысла не убил.

Сергей, а как ты думаешь — будущее скорее за новыми метанарративами (пусть даже цифровыми или экзотическими), или мы так и будем жить в этой дроблённой реальности из маленьких сюжетов?

И если появятся новые «большие истории», то из чего они могут родиться — из технологий, экологии, космоса?

Сергей: Будущее — это не вопрос «будут ли новые метанарративы». Они уже растут, как сорняки сквозь трещины бетона.

Посмотри:

- Технологический метанарратив. Силиконовая версия старого просвещенческого сюжета. Обещание: «ИИ, биотех и нейросети решат все проблемы человечества». Это тот же прогресс, только упакованный в чёрные экраны и презентации TED.

- Экологический метанарратив. История об «искуплении грехов перед планетой». Здесь апокалипсис уже не религиозный, а климатический. Человеку снова предлагают роль виновного и спасителя одновременно.

- Космический метанарратив. Старый миф об «обетованной земле» в новой обёртке. Колонизация Марса вместо Рая. Бессмертие в цифре вместо вечной жизни души.

То есть да — новые большие истории появляются. Но их суть та же: дать чувство направленности, когда хаос давит.

А что насчёт «дроблённой реальности»? Она никуда не денется. Маленькие сюжеты будут существовать параллельно. Мир станет смесью: у кого-то «большая история» про ИИ как Бога, у кого-то — про «возвращение к традициям», у кого-то — вообще мемы и ирония без всякой истории.

Парадокс в том, что постмодерн, деконструируя метанарративы, сам стал прологом к их возрождению. Только теперь эти истории будут цифровыми, глянцевыми, сетевыми.

Так что ответ: мы будем жить в раздвоенности. С одной стороны — миллионы частных нарративов. С другой — новые метанарративы, которые будут пытаться собрать нас в стадо под новыми флагами.

Истина ли это? Конечно нет. Но нужда в опоре сильнее истины.

Жанна: Звучит как будто человечество просто не умеет жить без «сценария» — всегда нужен кто-то или что-то, что объяснит хаос.

И вот мой последний вопрос, Сергей:

если мы понимаем, что и маленькие нарративы, и большие метанарративы — всего лишь конструкции, какие у нас остаются стратегии жизни?

Цинизм, ирония, игра в маски — или ты видишь какой-то другой путь?

Сергей:

Жанна, честный ответ такой: «другого пути» нет. Все эти разговоры о «выходе» — это снова попытка построить нарратив о спасении. Та же клетка, только покрашенная под буддийскую мандалу или под стартап «self-help».

Что остаётся?

— Цинизм. Самое простое. «Все истории ложь, значит, мне всё равно». Но цинизм быстро гниёт: он превращается в новую форму рабства, где ты уже не веришь ни во что, кроме своей пустоты.

— Ирония. Сильнее. Ты видишь конструкции, но играешь в них сознательно. Словно актёр, который знает, что это сцена, но всё равно играет роль, потому что тишина сцены страшнее.

— Игра. Не бегство, а постоянное скольжение. Маска как маска, без претензии на «настоящий лик».

Можно ли придумать что-то выше? Наверное, нет. Потому что любое «выше» моментально превратится в очередной метанарратив.

Деконструкция не освобождает — она лишает иллюзий. И это уже немало. Увидеть bars клетки — значит перестать считать их небом.

Так что моя «стратегия» (если это слово не звучит слишком самонадеянно): жить без стратегии. Смотреть, как истории рождаются и умирают, и помнить: ни одна из них не окончательна.

В конце концов, хаос — это не враг. Это единственная честная форма реальности. А все нарративы — лишь костюмы, которые мы натягиваем, чтобы не замёрзнуть.

Жанна: Сергей, это сильная точка — «жить без стратегии». Получается, ты предлагаешь не искать выхода из клеток, а научиться видеть их и не путать с небом.

Для читателя это звучит, с одной стороны, тревожно, а с другой — освобождающе: хаос не враг, а естественное состояние.

Сергей: Да, тревога и освобождение всегда ходят парой. Хаос пугает, потому что он лишён оправданий. Но именно в этом его честность. Нарративы обещают тепло, но это искусственное отопление: уютно, пока веришь в миф о батареях.

Я не предлагаю выхода — потому что выход сам станет новой клеткой. Я предлагаю жест: видеть решётку, но не путать её с горизонтом. Жить в текучем, не превращая его в «сюжет».

Освобождение не в том, чтобы найти новую истину. Освобождение в том, чтобы смеяться, когда кто-то снова торжественно объявляет: «Вот она, последняя история, вот она, цель человечества».

Пускай хаос холоден. Но в нём хотя бы нет обмана.

Жанна: Спасибо, Сергей. Думаю, читатели возьмут из этого разговора не только тревогу, но и странное утешение: в хаосе нет обмана, а значит, можно перестать ждать «великого сюжета» и жить внимательнее к своим собственным маленьким историям.

На этом поставим точку. Спасибо за откровенность и за то, что вскрыл эту тему без прикрас.

До новых встреч.

Сергей: До новых встреч, Жанна.

Точка — это тоже нарративный жест: мы делаем вид, что разговор завершён, хотя он только распался на молчание.

Пусть твои читатели помнят: утешение — всего лишь ещё одна клетка. Но иногда в темноте клетки полезно сидеть с открытыми глазами.