Что такое ризома в философии?

Олег: Привет. Продолжает разбор Делёза и Гваттари (ДГ). Мы разобрали «машину желаний», «тело без органов» и "шизоанализ". Сегодня наш редактор Жанна попробует раскрыть тему ризомы вместе с основным нашим автором - Сергеем Аргиповым.

Жанна: Представим, что ты объясняешь это другу за кофе: что вообще такое ризома? И почему эта странная метафора вдруг снова актуальна — особенно сейчас, в 2020-х?

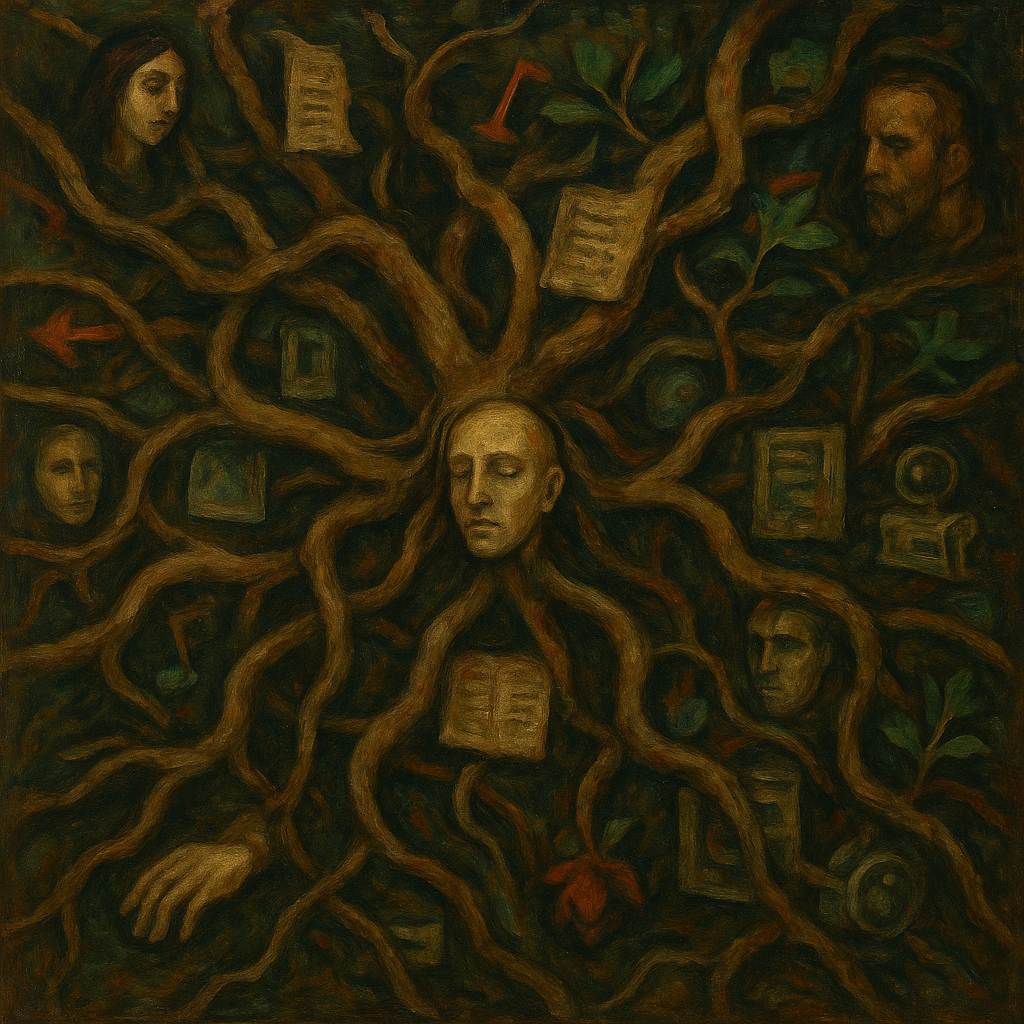

Сергей: Ризома — это всё, чем не является дерево.

Нет центра, нет начала, нет верхушки. Только беспорядок, который живёт своей жизнью.

Делёз и Гваттари выбрали этот образ — корневище грибницы, что разрастается во все стороны — чтобы подорвать привычный способ думать. Дерево нам привычно: один корень, один ствол, всё строго вверх. А ризома? Она растёт куда угодно. Без логики. Без плана.

Если совсем по-простому — ризома — это хаос без начальника. Мысль без системы. Связи без центра.

И это внезапно очень про нас. Мы живём в эпоху, где всё — поток. Мнения, мемы, новости, личности — всё двигается по таким вот странным маршрутам, как в сети: клик — и ты уже в другом мире.

Ризома учит не теряться в этом. Не искать смысл «сверху». И не верить тем, кто обещает порядок. Потому что у любого порядка — свой хозяин. Свой ствол.

Жанна: То есть, если ризома — это мышление без центра, она как будто бросает вызов самому фундаменту западной мысли. Расскажи, что такое логос? Почему он так долго был главным — и что в нём Делёзу и Гваттари не нравится?

Сергей: Логос — это святыня. Слово, разум, порядок, истина — всё завязано на нём.

С античных времён он был якорем: Платон делал из него свет истины, Аристотель — базу для логики, христиане — имя Бога. Логос — это желание усмирить хаос, поймать смысл и держать его покрепче.

Он строит лестницы: выше — разум, ниже — тело. Справа — истина, слева — ложь. Всё разложено по полочкам. Прямые линии, чёткие границы.

А Делёз с Гваттари смотрят на это и говорят: хватит.

Логос — это диктат смысла. Он заставляет мыслить строго: от А к Б, по схеме. Но жизнь так не работает. Мир не такой.

Ризома не ищет одну истину — она живёт в множественности. Где логос требует дисциплины — она разрывает структуру. Где он выстраивает башни — она копает туннели.

Логос хочет быть архитектором.

А ризома — геологом трещин.

Именно поэтому логос — это про контроль. Про власть над тем, как ты думаешь, что ты говоришь, кем ты себя считаешь.

А ризома — это побег.

Побег из языковой тюрьмы.

Фуко бы сказал: логос дисциплинирует.

А Делёз с Гваттари добавили бы: пора взломать стены смысла и уйти гулять в хаос.

Жанна: Очень мощный образ: архитектура против геологии трещин. То есть логос — это не просто способ мыслить, это встроенная в язык система власти. Он не объясняет — он командует. Если всё должно иметь центр и структуру, то кто-то в этой системе всегда будет сверху.

А теперь — к альтернативе. Если логос — это порядок, иерархия, причина и следствие, то чем же тогда является ризома у Делёза и Гваттари? Как она вообще устроена? И как работает мышление, в котором «всё — середина»?

Сергей: Ризома устроена как вирус, не как тело.

Как сеть, а не карта.

Как клубок, не лестница.

Для Делёза и Гваттари ризома — это не просто красивая метафора. Это настоящая модель. У неё есть свои законы:

Связность. Всё связано со всем. Любая точка может соединиться с любой другой. Начинать можно с любого места — не нужен старт. Старт уже здесь.

Гетерогенность. В ризоме нет одинаковых элементов. Можно соединить собачий лай, Бергсона и TikTok — и это будет работающая мысль.

Множественность. Нет одной истины. Нет одного пути. Есть потоки, слияния, вспышки. «Я» — не единица, а конфигурация.

Ацентризм. Ризома не растёт из семени. У неё нет ни начала, ни конца — только середины. Это не рост вверх, а побег в стороны.

Картография, а не калька. Она не копирует — она производит. Ризома — это способ прокладывать маршрут, а не повторять чужой.

Это не вертикальное мышление, а кочевое.

Ты не профессор, читающий лекцию. Ты кочевник, бредущий по пустыне смыслов.

Как это работает?

Не через доказательство, а через сдвиг. Не через истину, а через контакт.

Ты не строишь мысль по кирпичам. Ты вживаешься в неё. Как грибница, которая обвивает всё вокруг. Как поток, который просачивается сквозь трещины. Как хакер, который встраивается в чужую систему.

Это мышление без гарантий. Без логического финала.

Но с бесконечным числом входов.

Ты не ищешь, чтобы понять. Ты блуждаешь, чтобы создавать.

Да, это хаос.

Но логос был порядком, в котором нас держали на цепи.

Жанна: Очень сильные образы — грибница вместо дерева, кочевник вместо профессора. Получается, ризома — это не просто красивая метафора, а модель того, как можно мыслить и жить. Не копаться в фундаменте, а собирать связи, комбинации, маршруты.

А теперь — про наш цифровой век. Часто говорят, что интернет — это и есть ризома. Соцсети, мемы, потоки информации… Всё это похоже. Но можно ли на самом деле сказать, что мы уже живём в ризоматическом мире? И если да — как это влияет на наше мышление?

Сергей: Да, интернет выглядит как ризома. Но это скорее её соблазнительный двойник.

Цифровая культура вся построена на соединениях. Ссылки, хэштеги, мемы — это и есть чистые ризоматические движения. Открыл видео с котиком — через пару кликов уже слушаешь лекцию про Спинозу. Здесь нет начала, нет цели. Только середина, из которой снова и снова вырастают новые ветви.

Соцсети — это грибница внимания. Миллионы точек, связанные без центра.

Раньше истина шла сверху — от учителя, от книги, от власти. Сейчас она циркулирует горизонтально: мемами, твитами, шортсами.

Ризома живёт в лайках и репостах.

Но вот в чём подвох:

Да, сеть похожа на ризому. Но алгоритмы — это новый логос.

Они создают иллюзию хаоса, а на самом деле выстраивают невидимые иерархии. Кто в топе? Чью мысль покажут миллионам, а чью спрячут? Кто решает, что «связать»?

Ризома — это свобода соединений. Интернет — это рынок соединений.

Что меняется в нас?

Мы перестаём искать глубину. Всё существует только здесь и сейчас, в мелькании.

История превращается в ленту. Память — во внешний жёсткий диск.

Google помнит лучше нас.

Мы больше не спрашиваем: «что это значит?»

Мы спрашиваем: «куда ведёт эта ссылка?»

Да, это ризома.

Но ризома, инфицированная капитализмом.

Настоящая — как грибница в лесу.

А интернет — как грибница в лаборатории, где кто-то тихо регулирует температуру.

Жанна: То, что ты сказал про «алгоритмы как новый логос», звучит почти как киберпанковое предупреждение: внешне хаос, а внутри — чёткая, невидимая архитектура власти. Получается, интернет — не свободная ризома, а ризома, встроенная в дисциплинарную машину.

А если выйти за пределы экрана? Где ещё вокруг нас можно увидеть ризоматические структуры? В культуре, образовании, науке — есть ли примеры из повседневности?

Сергей: Интернет — это ризома в кандалах, да. Но если приглядеться — ризомы давно прорастают в трещинах нашей реальности.

Поп-культура живёт по ризоматическим законам. Музыка больше не движется по линейной лестнице — от классики к авангарду. Всё перемешано: рэп скрещивается с фолком, джаз с электроникой, балканщина с техно. Жанры — как вирусы: заражают друг друга. Нет больше «высокого» и «низкого». Каждый трек — это гибрид без родословной.

Современное искусство — сплошная ризома. Инсталляции, перформансы, коллажи — они не подчиняются канону, а паразитируют на чужих кодах. Один объект может ссылаться одновременно на Библию, рекламу и TikTok. Связи случайны, но работают.

Классическая модель — дерево: учитель сверху, ученики — ветви. Но в реальности всё уже давно иначе. Люди учатся с YouTube, в форумах, в мемах, в чатах. Знание перестало быть вертикальной передачей. Теперь это горизонтальная сеть. И система в панике — она пытается вернуть себе корень, авторитет, контроль.

Наука всегда хотела быть храмом логоса. Но и она заражена ризомой. Междисциплинарность — прямой отказ от «чистых областей». Лингвистика соединяется с нейронаукой, биология с математикой, философия с данными. Всё больше коллабораций, временных связей, проектных маршрутов. И всё меньше — линейных теорий.

Фуко бы сказал: власть строит архитектуру дисциплины.

А Делёз ответил бы: жизнь растёт сквозь трещины.

Ризома — это не абстракция. Это то, что ползёт под асфальтом.

Каждый раз, когда ваша мысль уходит «не туда» — это не ошибка.

Это начало маршрута.

Жанна: Очень точно: жизнь растёт трещинами. Получается, ризома — не фантазия философов, а живая логика нашего времени. Культура — гибрид, знание — сеть, наука — связка дисциплин.

Но тут встаёт сложный вопрос: у такого мышления есть границы? Что мы теряем, если выбрасываем центр и порядок? Не превращается ли всё в хаос, где всё связано со всем — но ничего не имеет веса?

Сергей: И вот тут — самое неприятное.

Да, ризома даёт свободу. Но цена этой свободы — потеря тяжести.

Логос обещал опору. Иллюзию почвы.

Ты верил, что есть истина, есть структура, есть смысл с фундаментом.

Да, это была ложь.

Но ложь, в которую можно было упереться.

Ризома говорит: опоры нет. Есть только связи.

И они текучие.

Что мы теряем?

— Стабильность. Любая связь может порваться. Смыслы растворяются, пока ты моргаешь.

— Глубину. Всё остаётся на поверхности. Связи скользят, но не прорастают.

— Ответственность. Если нет центра — кто отвечает? Если всё соединение — то кто автор?

Да, ризома может превратиться в хаос. В хаос, где всё можно связать — и всё можно заменить. Множественность легко становится равнодушием.

Фуко бы сказал: дисциплина оставляла тебе хоть какую-то роль — пленника.

А ризома не обещает даже этого. Она просто говорит: «Никакой роли нет. Броди, как хочешь».

Ризома — не утопия.

Это честное признание: мы живём без фундамента. Любой порядок — временная сборка.

Хаос? Да.

Но честный.

Хуже ли это, чем фальшивый порядок?

Ты уже знаешь ответ.

Просто тебе не хочется его слышать.

Жанна: Очень точная формулировка — «ложь с опорой» против «честного хаоса». Ризома не утешает, не предлагает опоры — она просто показывает, что фундамента нет. Всё движется, всё поверхностно, всё связано, но ничто не зафиксировано.

И вот хочу закончить личным.

Сергей, а ты сам как относишься к ризоме? Это для тебя инструмент, способ думать вне диктатуры логоса?

Или это уже не выбор, а предупреждение: центра больше нет — и нам придётся научиться жить без него?

Сергей: Я смотрю на ризому без иллюзий.

Не как на инструмент.

Как на диагноз.

Да, она помогает мыслить критически — потому что разрушает логос. Показывает, что иерархии выдуманы, что центр — это всегда чья-то власть. Это делает тебя чуть свободнее. Или хотя бы менее наивным.

Но вместе с этим — ризома и есть предупреждение.

Центр уже исчез.

Мы уже живём в мире, где всё — соединения без глубины.

Память — поток.

Идентичность — набор профилей.

Истина — это то, что выдает алгоритм.

Для меня ризома — не философский выбор.

Это просто описание реальности. Мы уже здесь, нравится нам это или нет.

Вопрос теперь не в том, «идти ли по ризоме».

А в том, выдержим ли мы её честность.

Или снова построим искусственное дерево — только чтобы было за что держаться.

Я не даю ответа.

Я просто говорю: почвы больше нет.

И если вы всё ещё стоите — значит, вы уже научились ходить по воздуху.

Жанна: Очень сильный финал. Получается, что ризома — это не обещание свободы, а честный диагноз: почвы больше нет, и мы давно идём по воздуху. Спасибо, Сергей. Вы ясно показали то, что обычно вызывает тревогу: мир без центра — это не катастрофа. Это просто он и есть. А дальше — наш выбор: либо принять этот хаос как пространство новых связей, либо снова сажать искусственные деревья, чтобы спрятаться в их тени.

Сергей: Именно. Деревья мы сажаем не ради истины — а ради иллюзии укрытия.

Но ризома всё равно прорастает. Даже сквозь бетон.

Спасибо за разговор.

Он тоже получился ризоматическим: мы петляли, цеплялись, соединяли.

И, наверное, только так и можно честно думать в наше время.

Далее: